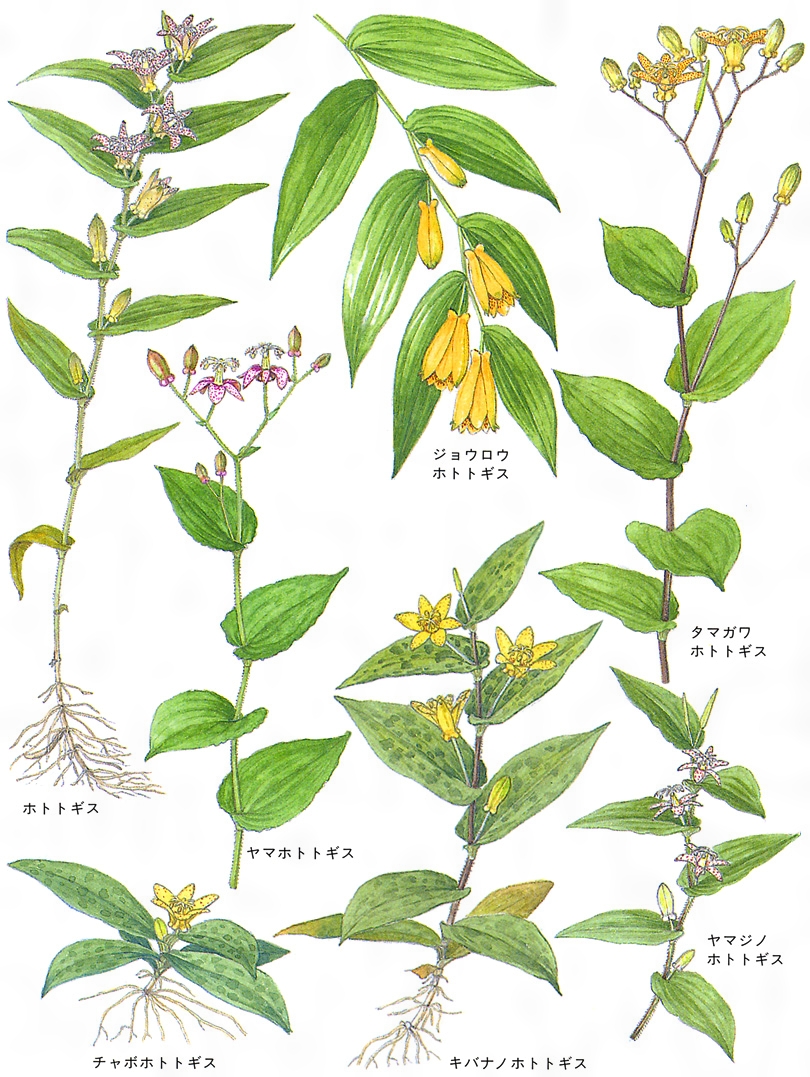

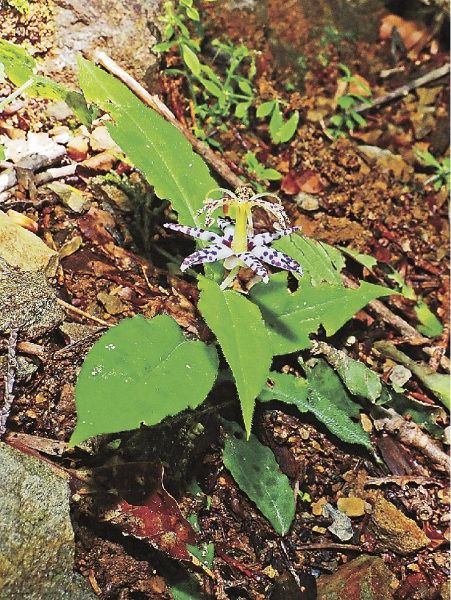

ヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis Makino ホトトギスは花の中央が黄色くなりますが、本種は紫色です。ホトトギスの仲間はルリタテハの幼虫に餌として好まれるようで、園内の個体にも食べられているものがありました。ヤマジノホトトギス 山路の杜鵑草 類似の ホトトギス に比べて全体に小型。 茎には下向きの毛が密生する。 葉は互生し、長さ8~18㎝、幅2~5㎝の長楕円形で、先がとがり、基部は茎を抱く。 葉に暗色の斑点模様がある。 花は上部の葉脇に上向きに単生属 ホトトギス属 特徴 高さ10~50cm位の多年草。 茎には斜め下向きの毛が生えている。 葉は狭長楕円形で互生、基部は茎を抱く。 ヤマホトトギスというそっくりさんがいる。 豆知識 花の斑点が、野鳥のホトトギスの胸の斑点に似ていることから

ヤマジノホトトギス 神鍋に自生する山野草でホトトギスの胸の斑点が由縁

ヤマジノホトトギス 植物

ヤマジノホトトギス 植物-マルバノホロシ、ホクリクタツナミソウ、コチヂミザサなどが見られた。 Fig16 伐採跡地に生育するヤマジノホトトギス。(兵庫県篠山市・伐採跡地 159/10) 林道開削のために伐採された植林地跡に多数のヤマジノホトトギスが点在していた。識別点: ホトトギス、 タイワンホトトギス、 ヤマホトトギス、 ヤマジノホトトギス ホトトギス :花被片斜上、紅紫色斑点多数。葉腋に2~3個ずつ咲く。 タイワンホトトギス:花被片斜上、紅紫色斑点多数。茎先に散房状に咲く。

ヤマホトトギス

2 days ago 和歌山県紀南地方の山中で、ヤマジノホトトギス(山路の杜鵑草)が、紫色の斑点が入った直径3センチほどの白い花を咲かせている。 ユリ科の多年草。和名は、山の道端でよく見掛け、花の模様が鳥類のホトトギスの胸 山地の樹林下に多い多年草です。 花は各葉腋に1~2個ずつ咲き、白地に紫色の小斑が点在します。 6枚の花被片はほぼ平らに開き、名前の似るヤマホトトギスと違って反り返らないのが特徴です。 また、花被片に黄色い部分が無いことや、めしべの花柱部 Vernacular names edit wikidata 'Tricyrtis affinis' English Tolmie's Alpine Saxifrage 日本語 ヤマジノホトトギス svenska Hårig skugglilja APG IV Classification Domain

またヤマジノホトトギスの花が終わるときは 花被片が下に垂れ下がって、反り返ったように見えるのでは? 見分けポイントその2 ヤマホトトギスは、花糸の下部に紫斑点がある。 ヤマジノホトトギスは、花糸の下部に紫斑点がない。 ヤマジノホトトギス 野山の夏 育て方 年間を通して半日陰か朝日のみ当たる場所で管理する。 植え替えは芽出し前か秋に株分けをかねて行う。赤玉土・鹿沼土の混合土で植え付ける。 増殖は株分け・実生・挿し芽ができる。ヤマジノホトトギス 一見するとヤマホトトギスとよく似ていますが、花被片は水平に開き、花柱にはヤマホトトギスのような斑点がなく、雌しべの先端にだけ斑点があります。 ユリ科。徳島県 落合峠、高越山、神山森林公園、黒沢湿原。

よく似たヤマジノホトトギスは散房花序を出さず、花被片が平開するか下に向かって反り返る。また下部の葉腋からも花をつける。ホトトギスは花被片が斜開する。 花期:79月 分布:北(南西部)・本(岩手県以南)・四・九 撮影: 1798 神奈川県葉山町シロバナヤマジノホトトギス ユリ科ホトトギス属 Tricyrtis affinis f albida ヤマジノホトトギスの1品種 山地の林内や林縁などに稀に生える 高さ30~60cmの多年草。 茎には下向きの毛が密生する。 8~9月、頂茎や葉液に白色で、斑点 の無い花をつける。 ヤマジノホトトギス 不思議な形だね その2 投稿日21年8月1日 3みどころ情報 ヤマジノホトトギス(ユリ科)が咲いています。 これも不思議な形の花です。 まるで噴水のような形です。 模様といい、形といい、写真に撮りたくなる花ですね

ヤマジノホトトギス 斑入り山路の杜鵑草 名月 の育て方 シロバナヤマジノホトトギス 山野草を育てる

ちくし法律事務所 の日常 ヤマジノホトトギスby 福岡県筑紫野市の弁護士

ヤマジノホトトギス 花の時期 9・10月 撮影地 乙女峠 内容 花の柄が長く、枝分かれしないのが特徴です。 あまり多くはありません。 箱根で見られる植物(箱根に生育する植物一覧)ヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis 〈山路の杜鵑草〉 (ユリ科 ホトトギス属) 花期は7~9月。ヤマジノホトトギス 山の案内人のい観察コースの薄暗い林縁で ヤマジノホトトギスが静かに咲いています。 この花のところだけが輝いているようです。 ヤマジノホトトギス (山路の不如帰・山路の杜鵑・山路の時鳥) ユリ科 ホトトギス属 学名:Tricytis

ヤマホトトギス と ヤマジノホトトギス ユリ科 ホトトギス属 物臭狸の 花日記

ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis Makino シノニム その他 分類 種子植物門 Spermatophyta > 被子植物亜門 Angiospermae > 単子葉植物綱 Monocotyledoneae > ユリ科 Liliaceae > ホトトギス属和名:ヤマジノホトトギス 別名:チュウゴクホトトギス 学名:Tricyrtis affinis 備考:固有 目名:ユリ目 科名:ユリ科 分類体系:GreenList ver101、維管束植物分類表(北隆館)ヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis (ユリ科 ホトトギス属) ヤマジノホトトギスは北海道南西部から九州に分布する多年草。草原や谷筋の樹林下などに生育する。茎の高さは30~60cmで毛が多い。

野山の草花 木々の花 植物検索図鑑 ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギス Tricyrtis Affinis ユリ科 Liliaceae ホトトギス属 三河の植物観察

タイワンホトトギスと見比べることができるのは、あと2週間ほどと思われます。 ヤマジノホトトギス:「マグノリア通り」、「料金所西側」で見ることができます ヤマジノホトトギス(ユリ科) 日本全土の山地に分布する多年草です。シロバナヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis Makino f albida (Makino) Okuyama 白花品種。 チュウゴクホトトギス Tricyrtis chiugokuensis Koidz 本州の中国地方・近畿地方、四国から報告され、1932年に新種として記載されたが、後に全長 30~60cm 区分 多年草 説明 ヤマジノホトトギスとヤマホトトギスは良く似ている。 ヤマジノホトトギスは花柱に紫色の斑点が無く、花被片が反りかえらないことで識別できる。 山地の林縁など。 春の野草 夏の野草 秋の野草 山麓の野草 湿地の

ヤマジノホトトギス 山路の杜鵑草

一度見たら忘れない ヤマジノホトトギス 山形市野草園

ホトトギスとの違いは、花びら片が上下2段に付き、高く突き出ていること。 白花種に シロバナヤマジノホトトギス シロバナヤマジノホトトギスヤマジノホトトギス (山路の杜鵑) ユリ科 学名 Tricyrtis affinis 花期 8月~9月 草丈 30~60 cm程度 和名の由来 山道で見かけるホトトギスの仲間。 「ホトトギス」は花の模様がホトトギス(鳥)の胸の斑紋と似ていることから。 生育地ヤマジノホトトギスの花に斑点が入らない(真っ白に見える)変種。 セトウチホトトギス(瀬戸内杜鵑草) Tricyrtis setouchiensis Hr Takahashi ヤマホトトギスに似る。近畿から中国・四国地方に分布する。 タマガワホトトギス(玉川杜鵑草) Tricyrtis latifolia Maxim

04 能勢の植物 妙見山 青貝山 能勢カントリー中心

ヤマジノホトトギス 花しらべ 花図鑑

2 days ago 紀南の山中でヤマジノホトトギス開花 和歌山県紀南地方の山中で、ヤマジノホトトギス(山路の杜鵑草)が、紫色の斑点が入った直径3センチほどの白い花を咲かせている。 ユリ科の多年草。 和名は、山の道端でよく見掛け、花の模様が鳥類のホトトギスヤマジノホトトギス 被子植物、真正双子葉類、ユリ目、ユリ科(ユリ科)の多年草。 山野の林に生える。 山路に咲く意でこの名がある。 高さは30~70cm。 茎には下向きの毛が密集し、ふつう単一で枝分かれしない。 葉は、互生し、長さ8~18の楕円形でヤマジノホトトギス Tricyrtis affinis Makino ユリ科 見晴台周辺などの明るい林床にふつう。 * 和名の「ホトトギス」は白地の花被片を染める紫色の模様が鳥のホトトギスの胸の斑紋に似ているところからつけられたとされています。

楽天市場 ヤマジノホトトギスの通販

町田天満宮 宮司 池田泉 宮司の徒然 其の55 町田 タウンニュース

ヤマジノホトトギス Photo by ゆきりんさん@GreenSnap 白地に紫色の斑点が入った花が特徴のヤマジノホトトギス。一部、斑模様のない品種もあります。茎には荒い毛が生えており、茎の先や葉のわきに細い花弁を1~3個付けます。ヤマジノホトトギス 「杜鵑草」の名は、花が白地で紫色の斑紋があり、鳥のホトトギスの胸の模様に似ているため付いたとの説が有力です。 しかし、この仲間には黄花の種類も日本に8種ほどあります。 山路の杜鵑草は日本の特産で、北海道から九州までヤマジノホトトギス 2cmから3cm程度の小さな花ですが、ユリ科の仲間です。 ヤマジノホトトギス やや薄暗いところに咲いています。 ヤマジノホトトギス 名前の由来は、紫の斑点が鳥のホトトギスの胸の模様に似ている事からだそうです。

ヤマジノホトトギス

ホトトギス

ヤマジノホトトギス(^^)♪。 胴ながおじさんこんにちは(^^)/。 ヤマジノホトトギス、しっとりと美しいですね 。 ホトトギスの花は神様が創られた芸術作品と思います。 森のジャコウソウモドキは「誰か」が植えたと勝手に考えています。

ヤマジノホトトギス

3

山野の花シリーズ59 ヤマジノホトトギス エノコログサ あきた森づくり活動サポートセンター

クロセセリ蝶とヤマジノホトトギス花 共生関係の写真素材

里山の野草 ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギス 神鍋に自生する山野草でホトトギスの胸の斑点が由縁

ヤマジノホトトギス

四季の山野草 ヤマホトトギス

Yamajino

ヤマホトトギスとヤマジノホトトギス やまぶどうの徒然日記

ヤマジノホトトギスの投稿画像一覧 Greensnap グリーンスナップ

ヤマジノホトトギス

ヤマホトトギス Tricyrtis Macropoda ユリ科 Liliaceae ホトトギス属 三河の植物観察

ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギス 斑入り山路の杜鵑草 名月 の育て方 シロバナヤマジノホトトギス 山野草を育てる

ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギス 花言葉 一覧 花図鑑 花の写真 フラワーライブラリー

19 08 19 ヤマジノホトトギスr しらおいナビ

ヤマジノホトトギス

神代植物公園 ニュース در توییتر スタッフより 園芸係 山野草園で ヤマホトトギス が咲きました 遊園地の乗り物 の ようなしべが チャーミング ヤマジノホトトギスと異なり 花柱 傘に例えると柄の部分 に模様がでることがあり 房咲きですが 個体差が

Product Subcategory Category Shopname ネット通販 自然生活

ヤマジノホトトギス 野草 Wild Grasses Pinterest Plants Grass Wild Grass

ヤマホトトギスとヤマジノホトトギスの違い ベルと高原の家

ヤマホトトギス 素人植物図鑑

ヤマジノホトトギス Tricyrtis Affinis 花被片が水平になるか下向きに反り返るかの違い以外は 本種とヤ Flickr

ヤマジノホトトギス Smatsuki Flickr

ヤマホトトギス

ヤマジノホトトギスの育て方 色々な育て方の情報 育て方ボックス

ヤマホトトギス

ヤマジノホトトギス 植物図鑑 エバーグリーン

ヤマジノホトトギス 山路の子規 人生100年時代を生きる趣味のブログ

ホトトギス特集 山野草 高山植物の通信販売店 岩崎園芸ネットストア

ヤマジノホトトギス フリー自然写真 フリー素材写真のphoto Pot

ホトトギス

ヤマジノホトトギス 多摩丘陵の自然と多摩市周辺の歴史と文化

東北森林管理局 ヤマジノホトトギス

滞在型 奥天降エコツアー 今ヤマジノホトトギスが咲き 草アジサイが咲いています Facebook

山野草セット 茶花 切り花向き 4種各2ポットセット カライトソウ カンムリキンバイ ヒオウギアヤメ ヤマジノホトトギス Fresnopianooutlet Com

ヤマジノホトトギス 素人植物図鑑

ヤマジノホトトギスの写真素材 Fyi ストックフォトのamanaimages Plus

ホトトギス 杜鵑 シロホトトギス ヤマホトトギス タイワンホトトギス ヤマジノホトトギス 植物の生態散歩

セトウチホトトギス

ヤマジノホトトギス 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

ヤマジノホトトギス ヤマホトトギス Nemophy Photo Blog

File ヤマジノホトトギス Tricyrtis Affinis Jpg Wikimedia Commons

Yamahoto

ヤマジノホトトギス 日光植物園 Tricyrtis Affinis

山路の杜鵑草 ヤマジノホトトギス 花図鑑

Product Subcategory Category Shopname ネット通販 自然生活

ヤマジノホトトギス Wikipedia

ヤマジノホトトギス 山川草木図譜

ヤマジノホトトギス Ggのフィールド紀行2

ヤマジノホトトギス クサギの実など さきたま自然日記 別館

山路の杜鵑草 ヤマジノホトトギス 花図鑑

環境省 大山隠岐国立公園 フォトアルバム ヤマジノホトトギス

四季の山野草図鑑 ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギス 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

ヤマホトトギス 野山に自然に咲く花のページ

ヤマホトトギス 野の花山の花ウォッチング In 奥多摩

ヤマジノホトトギス 日光植物園 Tricyrtis Affinis

ヤマジノホトトギスの開花が始まった Krmshさんの明星山 久留米市 白金山の活動データ Yamap ヤマップ

ヤマジノホトトギス さらさらきらきら

ヤマホトトギス 野山に自然に咲く花のページ

ヤマジノホトトギスが咲きました 山形市野草園

ヤマジノホトトギスとは コトバンク

ヤマホトトギス Tricyrtis Macropoda ユリ科 Liliaceae ホトトギス属 三河の植物観察

ヤマジノホトトギス V G3n Twitter

ヤマジノホトトギス 熊野町

ヤマホトトギス ヤマジノホトトギスの違いは 花と徒然なるままに

ヤマジノホトトギス 山路の杜鵑草 たけぽの 続 平常心是道

ヤマジノホトトギスを見ながら 神戸の花と木 今の花と木の様子

四季の山野草 ヤマホトトギス

ヤマジノホトトギス Tricyrtis Affinis かぎけん花図鑑

ヤマジノホトトギスの投稿画像 By もちっこさん ヤマホトトギス 月10月10日 Greensnap グリーンスナップ

秋の気配の大渓 おおたに 林道を歩く ヤマホトトギスとヤマジノホトトギス L 自然と歴史の中を歩く

ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギス 名月 056 031 四国ガーデン通信販売部 栽培の手引き

ヤマホトトギス 野山に自然に咲く花のページ

ヤマジノホトトギス みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

植物記506 ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギス 赤城自然園

ヤマジノホトトギス 愛すべき雑草たち

大阪府 ヤマジノホトトギス 南河内の自然情報

ヤマホトトギスとヤマジノホトトギス やまぶどうの徒然日記

ヤマジノホトトギス

ヤマジノホトトギス みんなの趣味の園芸 Nhk出版 日の名残りさんの園芸日記

B H5ihi190xyem

色々な山に咲くホトトギス Umibenoshima

ヤマジノホトトギスはいろいろと 神戸の花と木 今の花と木の様子

ヤマジノホトトギス 箱根町

0 件のコメント:

コメントを投稿